【この記事の結論】

子どもが「自ら学べる力」は、人とのつながりと安心感が土台になる😊

スタンフォード発の最新研究は「関係性こそ学習の根っこ」と示しています。

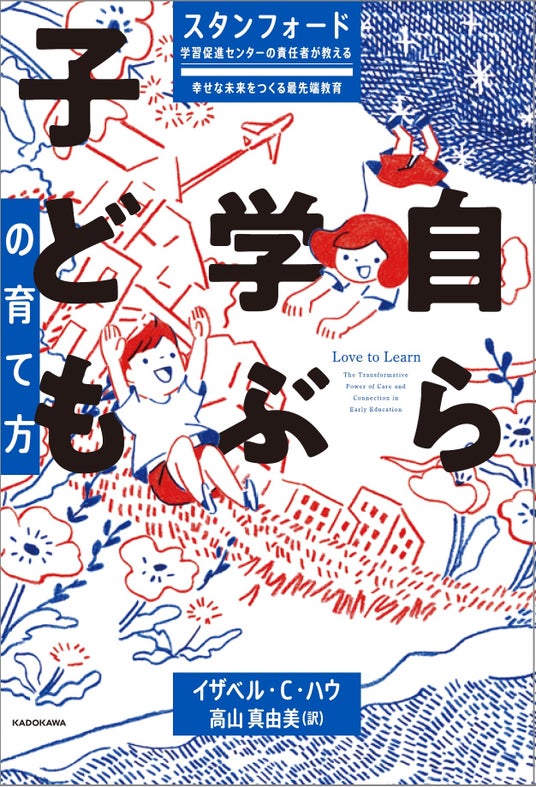

スタンフォードが示す「自ら学ぶ子ども」の育て方とは

特に幼少期の人間関係は、脳のシナプス形成・感情調整・学習意欲に大きな影響を与えると複数の研究が示しています。

スタンフォード学習促進センター責任者イザベル・C・ハウ氏の著書によると、子どもが「安心できる存在」とのつながりを感じられるとき、脳は「探求モード」に入り学びが加速します。

- 親や保育者と穏やかなやり取りが多いほどIQが高い傾向

- 父親の育児参加は成績向上と自己肯定感に関連

- 子どもは「遊び」の中で最も深く学ぶ

ここが大事!

学力の前に「心の土台」を育てることが、長期的な伸びにつながる✨

なぜ現代の子どもは「学ぶ意欲」が低下しているのか

近年、日本でも海外でも「学力・集中力の低下」が報告されています。文部科学省の令和6年度全国学力調査では、小中の主要教科で平均点が下がりました。

背景として指摘される要因は以下です。

- パンデミックによる対面コミュニケーションの減少

- ショート動画・SNSの過刺激で「深い思考」がしにくい環境

- 詰め込み中心の教育で「学ぶ意味」を感じにくい状況

共通するのは、「人とのつながりの希薄化」。

脳科学研究では、子どもは温かい関係の中で安心しているときに、注意力・記憶・思考力を司る「前頭前野」が最も活性化します。 逆に不安や孤独が強いと、脳は「防御モード」になり、学習回路は働きにくくなります。

だからこそ、安心できる大人の存在が学習の土台なんだね🐨

科学が証明する「人とのつながり」と学びの力

研究から明らかになっている代表的なデータをご紹介します。- 幼少期に大人が話しかけた量と思春期のIQに相関がある(Hart & Risley, 2003)

- 父親が育児に関わると学校でA評価を取る可能性が約50%高まる(Cabrera et al., 2017)

- 友達がそばにいるだけで学習効率が上がる(社会的促進)

- 先生との信頼関係が強いと、数学は3倍・読解は5倍伸びる(教育心理学研究)

- 「喜びと笑い」を伴う学習は、繰り返しが400回→12回で定着(神経可塑性研究)

つまり「楽しく・安心して学べる環境」が最強の学習メソッド。 子どもは「楽しい」と感じた瞬間に、脳が一番育ちます😊

ガミガミ言うほど伸びなくなる…

学びは“笑顔”が栄養だよ🌼

今日からできる「自ら学ぶ子」を育てる具体的な関わり方

以下は、家庭・保育・教育現場ですぐ使える実践例です。- 「どう思う?」と問いを渡す

- 子どもに小さな選択肢を委ねる(日常の中でOK)

- 失敗のあとに「挑戦したこと」を言葉で評価

- 遊びの時間は削らない(遊びは学びの実験)

- 大人同士がつながり、支え合う空気をつくる

完璧な対応は不要です。 必要なのは「関わる姿勢」。 1回1回のやり取りが、子どもの未来の礎になります。

小さな「対話の積み重ね」が、

一生ものの学習力を育てる✨

補足:この本は「親を責める本」ではありません

著者は強調します。親は完璧である必要はない。

大切なのは「一緒に育とうとする姿勢」。 子どもと親は、同じ学びの旅を歩んでいます。

子どもは関係性の中で花ひらく

大切なのは「できた」より「一緒にできたね」😊

筆者紹介:イザベル・C・ハウとは?

イザベル・C・ハウは、スタンフォード大学の「スタンフォード学習促進センター」の責任者であり、二児の母として家庭での教育実践も深く理解しています。 インパクト投資の専門家として、子どもの未来を社会全体で支える仕組みづくりに大きな貢献をしてきた人物です。 彼女はハーバード・ビジネス・スクールから「最も刺激的な女性トップ100人」に選ばれ、2025年にはASU-GSVにより教育AI革命をリードした女性として認定されています。- スタンフォード学習促進センター責任者

- 二児の母としての実践知を持つ

- 教育×社会システム×投資に精通したリーダー

- ハーバードで高く評価された女性リーダーの一人

- 2025年、教育AI分野で先進的な人物として表彰

補足:

イザベルは「教育は家庭・保育・社会がつながることで強くなる」という理念を掲げています。

スタンフォード学習促進センターとは?

このセンターは、子どもが「自ら学ぶ力=自己調整学習(Self-Regulated Learning)」を育てるための研究と支援を行っています。 脳科学・心理学・教育学の研究成果を統合し、子ども自身が興味をベースに学びを深める方法を教育現場へ応用する取り組みが行われています。- 子どもの「学習意欲」を科学的に分析

- AIを活用した学習支援ツールの開発

- 家庭・保育園・学校と連携した教育プログラム提供

- 「自ら学ぶ子ども」を育てる指導者育成

補足:

根拠となる研究は、アメリカ心理学会やスタンフォード大学教育大学院で多数発表されています。(参考:Stanford Graduate School of Education, 2021)

ポイント整理

知識そのものより「学び続ける習慣」を育てるのが現代教育の核。

自ら学ぶ子どもを育てる教育哲学

イザベルが重視する教育は、親や先生が「教える量を増やす」ことではなく、子どもが自分で考える余白をつくることです。 これは心理学者デシ&ライアンらによる「自己決定理論(SDT)」とも一致し、自主性・有能感・関係性が成長の鍵になると証明されています。- 強制ではなく「選択肢」を提示する

- 結果ではなく「過程」を認める声かけをする

- 他者比較ではなく「本人の成長曲線」に注目する

- 失敗は「やり方を調整する時間」と捉える

補足:

研究により、学びの動機づけが外発的→内発的に変わると、理解力が高まり、長期記憶が安定しやすいことが示されています。(Self-Determination Theory, 1985 / Center on the Developing Child Harvard, 2020)

家庭・保育でできる具体的な実践方法

家庭の声かけと環境づくりだけでも、子どもの学習意欲は安定することがわかっています😊- 選べるようにする:「この本とこの本、どっちにする?」

- 過程をほめる:「考え直したのがすごいね」

- 作品の評価より質問する:「どうしてこうしたの?」

- 一緒に振り返る習慣をつくる:「今日は何がわかった?」

補足:

この声かけは、自己効力感(Self-Efficacy)の形成に有効であり、学童期の学力差に大きく影響します。(Bandura A., 1997)

ちょっと休憩🐾

親が完璧である必要はゼロ。大切なのは、子どもと一緒に考える姿勢。

教育効果と科学的根拠

研究データでは、自ら学べる子どもは以下の能力が高いことが示されています。- 問題解決能力

- 思考の柔軟性

- 自己調整能力

- 情動のコントロール

補足:

OECD PISA研究では、自己調整学習が高い子どもほど、成績だけでなく、幸福度も高いと発表されています。(OECD Learning Compass 2030)

日本の保育・家庭で活かすポイント

- 机上学習より「対話」と「体験」を多めに

- 即答しないで「どう思う?」と返す

- 大人も「学ぶ姿」を子どもに見せる

補足:

家庭の会話量が多いほど、語彙数・理解力が伸びることは多数の言語発達研究で報告されています。(Hart & Risley, 1995)

最後にひとこと🐧

子どもはもともと学ぶ力を持っている。

大人の役割は「それを奪わないこと」。